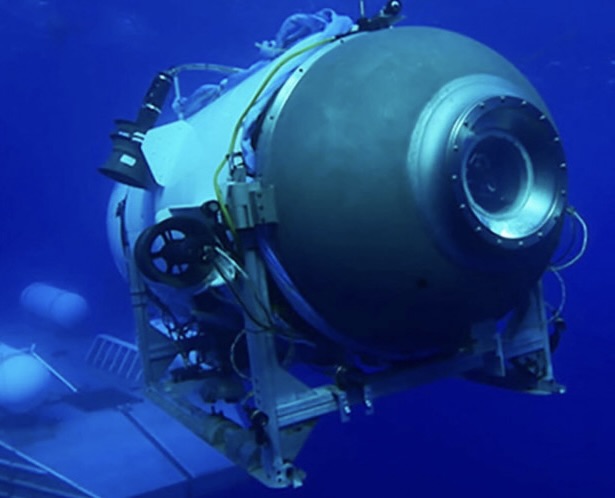

En ce 21 juin 2023, des sons captés par des avions P-3 canadiens avaient ravivé l’espoir de retrouver les occupants du submersible parti explorer le Titanic. Mais le lendemain, les débris de l’engin, repérés par un robot, éteignaient cette faible lueur : Le Titan avait implosé.

« L’espoir fait vivre » dit un dicton populaire, quelque peu malicieux. Dans un premier sens, on comprend que l’espoir est essentiel à la poursuite de la vie. Mais avec un peu de sarcasme, on entend qu’il est naïf et vain d’espérer atteindre des buts inaccessibles. Alors, qu’est-ce que l’espoir, et en quoi nous est-il utile ou préjudiciable ?

Pour commencer, il convient de se tourner vers un grand philosophe : Descartes. Dans son traité intitulé « Des passions de l’âme », Descartes conceptualise l’espoir, une « passion », non pas au sens du sentiment amoureux romantique, mais au sens d’un état de l’affect, par opposition aux états de l’intellect. Si l’obtention d’une chose semble possible à un individu, dit-il, alors il la désire. Et si la possibilité d’obtenir cette chose est grande, alors il espère l’obtenir. A contrario, si cette possibilité est faible, alors il craint de ne pas l’obtenir.

Pour Descartes, l’espoir est donc un sentiment né d’une potentialité élevée d’obtenir une chose désirée, tandis que son opposé, la crainte, surgit d’une potentialité faible de l’obtenir. Le désir précède ainsi l’espoir et la crainte. Ceux-ci sont en tout temps mêlés du moment que la potentialité n’est ni nulle ni maximale. Si la potentialité est nulle ou maximale, alors il n’y a plus ni espoir ni crainte, mais seulement une certitude. L’espoir et la crainte ne sont donc que les deux faces de l’incertitude.

L’espoir, une force motrice

Cette analyse est éclairante, mais elle occulte une partie de notre interrogation : Quel est le rôle joué par l’espoir dans la vie humaine, attendu que toute capacité qui ne disparaît pas de l’éventail humain a une utilité ?

Pour le comprendre, il faut revenir au désir. Le désir relève des états conatifs, c’est-à-dire des états de l’esprit incitant à l’action. Mais le désir ne produit aucune action en l’absence de croyance. Illustrons ce propos. Patrick est perdu dans le désert et désire plus que tout boire un peu d’eau. D’après sa carte, une oasis se trouve à quelques kilomètres au sud de sa position. Il se dirige alors d’un pas décidé dans cette direction. Pourquoi ? Parce que son désir combiné à sa croyance qu’il y a de l’eau dans les environs, initie son action.

Qu’aurait-il fait en l’absence de carte et donc de croyance relativement à l’existence d’une oasis ? Deux possibilités : « Désespéré », il se serait assis en attendant des secours ou une issue bien plus dramatique. Ou bien, il serait parti à l’aveugle, dans une direction quelconque, en « espérant » trouver quelque chose

L’espoir est donc cela, une croyance résiduelle que l’espace ou le futur nous réserve quelque largesse, un cadeau inattendu. Seul, il ne sert à rien, mais assorti d’un désir opiniâtre, il peut conduire très loin, au-delà de la croyance.

Bonjour Isabelle,

merci de cette réflexion sur l’espoir, comme force qui nous meut, et qui résulte d’une probabilité d’obtenir ce que nous désirons.

Cette analyse a ce grand mérite de modéliser de façon claire et logique l’oscillation de notre état, entre crainte et espoir.

Peut être d’ailleurs qu’une intelligence artificielle est déjà capable de déterminer le niveau de nos sentiments, en fonction de la probabilité de réussite de nos entreprises. Pourrions nous cependant trouver un paramètre indéterministe ? le « petit supplément d’âme » de l’homme sur la machine ? Où placer dans ce contexte les notions de persévérance, de résilience, d’espérance ? pourrait on les considérer comme forces motrices qui échappent à la raison ?

Merci encore pour ces occasions de débat !

Merci Sophie pour ce commentaire pertinent,

Il y a plusieurs questions en une.

Je réponds en premier lieu à propos de l’intelligence artificielle. L’espoir, selon l’interprétation de Descartes semble en effet dépendre de la potentialité de notre réussite. Mais cette appréciation de la potentialité reste très subjective. Je pourrais, par exemple, croire dans mes réelles chances de devenir sprinteuse, parce que j’apprécie mal mes capacités. Mon espoir serait alors grand, alors que la probabilité que je devienne sprinteuse avoisine zéro. De ce point de vue, l’intelligence est mal placée pour évaluer notre sentiment d’espoir, étant plus objective que nous.

La question sur la persévérance, la résilience et l’espérance est très intéressante. J’imagine que la persévérance se nourrit d’espoir, et peut-être même d’une vraie croyance. L’espérance est un terme qui relève de la foi. Je pense que l’espérance est davantage un état qu’un sentiment, un état de quiétude et de tranquillité de coeur et d’esprit que l’on trouve chez les personnes très pieuses. Mais peut-être suis-je dans le faux.

En tous cas, merci pour ces questions et pour l’intérêt pour mes chroniques!